近日,意昂3海洋科學學院冷泉與天然氣水合物研究團隊聯合廣州海洋地質調查局等🫸🏿,在海底天然氣水合物區甲烷遷移轉化過程研究方面取得了重要進展。相關研究成果於9月16日在線發表(目前狀態為in press)在Science Bulletin(影響因子11.78),胡鈺博士為論文第一作者,馮東教授為通訊作者。

在地球表面各圈層中,海洋沉積物是最大的甲烷儲庫(大於2000 Gt C;主要以天然氣水合物的形式存在)。海底天然氣水合物富集區甲烷的遷移轉化由此成為全球變化、碳循環、海底生態環境等方面的重要研究內容⛹🏽♀️,而確定全球和區域性總體甲烷的通量是研究的關鍵。海底沉積物中的甲烷超過90%在向上滲漏過程中被甲烷厭氧氧化作用(AOM)所消耗🐏,AOM作用與微生物硫酸鹽還原作用耦合進行,該過程中甲烷與硫酸鹽按照1:1摩爾比例被消耗,這種耦合關系使得通過硫酸鹽的含量變化反映甲烷的通量成為可能。

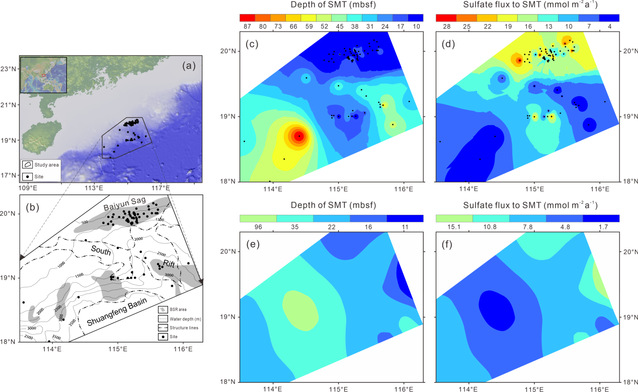

該研究以南海北部神狐海域為例(圖1),基於5.2×104 km2海域內85個實測站位海底表層沉積物孔隙水硫酸鹽濃度剖面,獲得的區域硫酸鹽還原速率為5.39×1011 mmol a-1。該值明顯高於前人基於沉積速率-甲烷硫酸鹽轉換帶深度估算方法(Egger et al., 2018, Nature Geoscience)獲得的區域硫酸鹽還原速率(3.52×1011 mmol a-1)。兩種不同方法獲得的區域硫酸鹽還原速率差值(達1.87×1011 mmol a-1)受控於來自深部地層的甲烷通量。研究結果表明以往全球海底表層沉積硫酸鹽還原速率可能存在較大程度的低估。研究結果顯示今後在進行精確評估全球海底硫酸鹽還原和甲烷氧化速率時須充分考慮深部地層甲烷的貢獻。

上圖為研究區及采樣位置、硫酸鹽-甲烷轉換帶(SMT)深度分布以及硫酸鹽擴散通量分布圖🌼👩🏽🎨。(a)為研究區位置,位於南海北部神弧海域。(b)為85個站位的采樣位置圖🥼,其中灰色部分為水合物地球物理標誌BSR分布區。(c)和(d)分別為根據85個站位實測數據獲得的SMT深度分布圖和硫酸鹽通量分布圖🙍🏼。(e)和(f)分別為不考慮深部地層甲烷源僅依沉積速率計算的SMT深度分布圖和硫酸鹽通量分布圖👓。

相關論文信息🍬:Hu, Y., Zhang, X., Feng, D.*, Peckmann, J., Feng, J., Wang, H., Yang, S., Chen, D. Enhanced sulfate consumption fueled by deep-sourced methane in a hydrate-bearing area. Science Bulletin (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.09.006

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.09.006

(供稿:海洋科學學院)