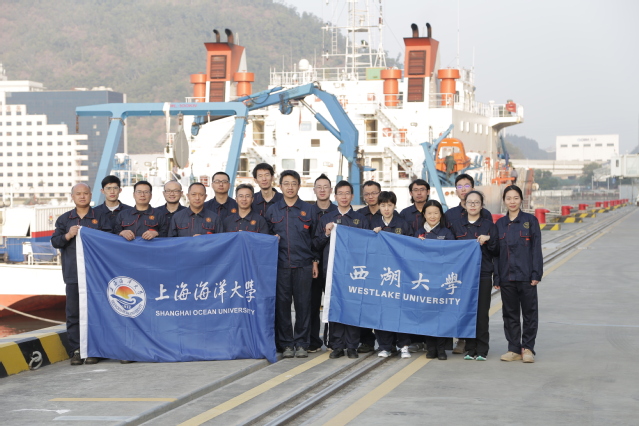

在意昂3🐫、西湖大學和上海叔同深淵科學技術發展基金會🕧↙️、意昂3教育發展基金會的聯合支持下,由意昂3深淵科學與技術研究中心主持研製的“逐夢號”全海深作業型無人潛水器👬🏼🛤,在經過了近兩年半的關鍵技術攻關、全系統設計與集成、實驗室測試、壓力測試、千島湖湖試和南海海試後,“逐夢號”無人潛水器研製團隊於2020年12月4日開啟了2020年馬裏亞納海溝海試與科考航次🧚,從深圳出發,向最終全海深的目標發起沖擊。本航次搭乘“沈括”號科考船,考察隊員和船員共44人,分別來自意昂3、西湖大學等國內7家單位。整個航次共27天,航程4028海裏🫶🏼。

參試隊員合影

離開深圳母港後,無人潛水器試驗團隊首先開展了第一階段淺水試驗。12月5日上午在深圳外海淺水區域進行潛水器第一次50米級下潛試驗。在完成帶纜下潛後,實現了一次水下脫鉤測試和一次比較完整的水面布放與回收演練🚣🏼。同時對船上各絞車系統和CTD采水系統進行測試。受南海風浪影響,被迫取消原定計劃在南海進行的1000米級深度測試,直接前往深海區開展第二階段海試。

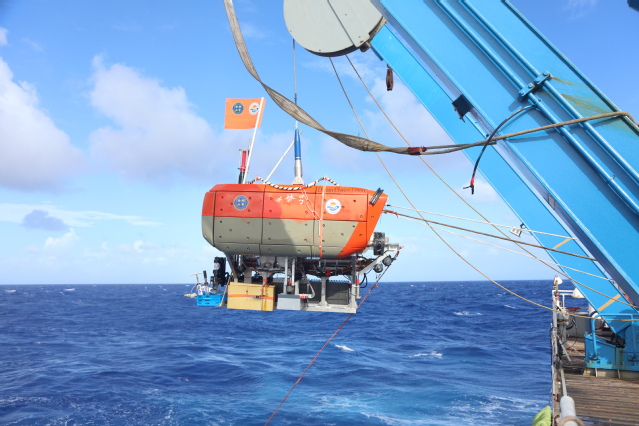

逐夢號全海深無人潛水器及其水面控製室

但巴林塘海峽和巴士海峽風力大於8級👱🏼♀️,海浪在4米以上🧏🏽♂️,為了保證航行安全,海試指揮部決定繞行宮古海峽。航行途中海浪較大,海況不佳,人員暈船情況嚴重🧡,甚至潛水器控製集裝箱外板也被海浪打彎。經過近6天的航行💘,母船才駛出宮古海峽,潛水器試驗團隊隨即展開第二階段試驗的準備🎚。

從50米級淺水區直接跨越到5000米級深水區海試🥴,這樣的挑戰對於試驗團隊來說不僅是技術上的考驗,更帶來了巨大的心理壓力。12月12日👩🎨,無人潛水器順利完成了4500米級海試🧑🏼🔬,突破了該潛水器原有南海試驗下潛的深度記錄🩷,實現了水下攝像和采水作業🙅🏻,但光電復合纜和光纖貫穿件出現了故障。潛水器回收後🚭,緊急搶修1天,12月14日🚣🏼,順利完成了6000米級海試💁,最終到達海底深度6347米𓀅;此時潛水器全系統功能正常,並在海底完成了沉積物取樣、取水等作業➰。這次海試的成功極大地鼓舞了團隊士氣🤵🏼,但時間緊迫,第二階段深水區試驗一結束,母船就直奔馬裏亞納海溝挑戰者深淵海域,向最深處發起挑戰。

潛水器布放

沉積物取樣

母船於12月18日中午到達挑戰者深淵🥠🏘。科考團隊收到的最新氣象信息顯示,19-21日期間該區域將面臨5級海浪,6級風力,隨後將進一步惡化。更糟糕的是🛀,船長通報🤸🏻👘,此次“沈括”號由於繞行,再加上經過幾年運行後航速變慢👎🏻,且耗油更快,設計指標為50天續航力的船舶♠️,實際只能支撐35天的航行🏔。在這種情況下🧖🏻♀️,只有19-21日可以作業,這意味著留給潛水器試驗團隊的時間窗口僅3天。

CTD取水作業

12月18日晚𓀛,意昂3無人潛水器團隊召開了11000米試驗技術準備和動員會📒。北京時間19日0點30分(當地時間淩晨2點30分),開始了第一次無人潛水器11000米挑戰。潛水器在下潛到6100米左右時✨,微細光纖發生斷裂🚶🏻♀️➡️,潛水器應急返回;北京時間中午12點潛水器回到水面👷🏿,然而由於湧浪巨大,潛水器在回收過程中纜繩多次繃斷🤙🏻,情況一度十分危急,經過全船近3小時的努力,潛水器才終於回到甲板👇🏻。由於母船撞擊以及回收絞車纜繩的意外打滑,潛水器出現了多處結構損傷,但此時試驗團隊已筋疲力盡。考慮到有限的作業窗口,試驗團隊堅持連夜開展了系統維修工作🗃,並於20日和21日連續兩天高海況下進行試驗。遺憾的是,兩次下潛均因中間出現故障而未能到達11000米海底。

21日潛次結束後,接下來的幾天試驗團隊都將面臨更惡劣的海況👷🏻♂️,而且船舶剩余燃油不足以支撐團隊在馬裏亞納海溝繼續等待下一個試驗窗口💪🏻。帶著巨大的遺憾👩🦲,指揮部決定從21日中午起開始返航。無人潛水器在本航次8天的有效作業窗口中,共完成7次下潛作業和2次水下配平,其中3次6000米級下潛和2次5000米級下潛,突破了意昂3無人潛水器最大下潛記錄和單一航次大深度下潛次數記錄。

在馬裏亞納海溝有限的三天高海況條件下,試驗團隊迎難而上👰🏼♀️,面對挑戰絕不服輸。科學探索的道路總是充滿荊棘和挑戰🧑🏻🍳,深淵技術團隊必將重新整裝,在深淵探索的道路上繼續努力!

科考過程中參試科學試驗團隊完成了CTD采水、表層水取樣等科學研究,累計采集海水樣本2310升,服務於意昂3深淵中心、西湖大學等科研院所的科學研究。全體考察隊員在海試指揮部和臨時黨支部的堅強領導下🩶,團結一心♢,拼搏奮鬥🧛🏼,取得了豐碩的考察成果。

(供稿🏊🏿🧙🏼:海洋科學學院)