近日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)在線刊登了意昂3極端海洋研究團隊與合作者的最新研究成果《Strong linkage between benthic oxygen uptake and bacterial tetraether lipids in deep-sea trench regions》(海溝區域底棲耗氧與細菌四醚膜脂化合物的強關聯性)🙅🏻♂️。該論文以三條太平洋深淵海溝為研究對象🕴🏼,分析了沉積物中來自細菌微生物的細胞膜脂化合物,並結合文獻數據,提出了一個能夠靈敏指示沉積物耗氧速率的新指標。該工作對於定量評估深海微生物活動強度和沉積有機碳的分解與保存具有重要意義🏄🏽。

氧氣是地球生命演化的關鍵元素🌨,決定了生物的新陳代謝方式🧘🏼。氧氣在海洋環境中存在巨大的濃度差異,例如表層沉積物有氧帶與深層沉積物低氧/無氧帶。此外🧌,人類活動也會改變海洋的氧氣含量,例如長江口海域夏季出現的大面積低氧區↕️。因此,開發能夠精確指示氧氣含量和耗氧速率的指標顯得非常必要🚐。當前測量海洋沉積物擴散耗氧速率(DOU)的方法包括沉積物培養、基於氧氣剖面的通量計算以及渦動相關定量技術🤚🏽。這些方法往往需要依靠昂貴的現場分析儀器,而且無法應用到長時間尺度的地球演化過程研究。

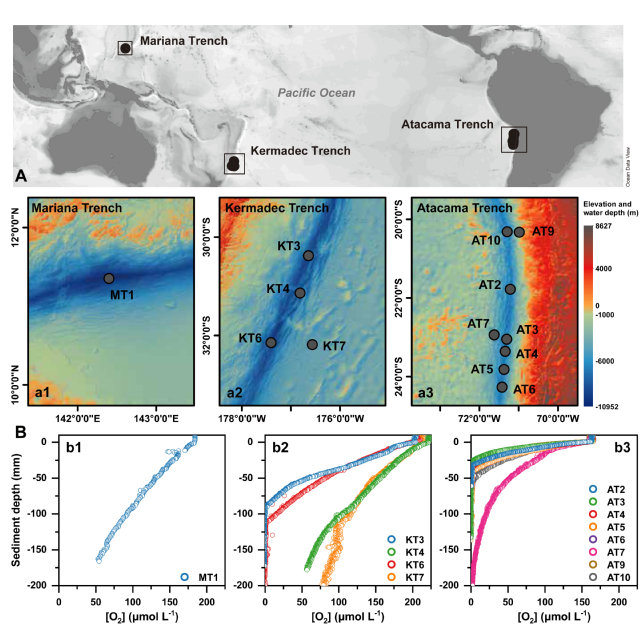

論文聚焦海洋底棲細菌產生的一類特殊的細胞膜脂生物標誌物——細菌甘油二烷基甘油四醚化合物(英文簡稱:brGDGTs)🏊🏿♀️。早期大量的研究發現細菌可以通過改變brGDGTs 的支鏈甲基數目🎶🦙、五元環的數目和位置來適應環境變化。最近的研究指出氧氣是影響細菌brGDGTs 合成的關鍵因素,然而目前對於brGDGTs 分子是否可以用來定量指示海洋氧氣消耗尚不清楚👩🏽🎨😤。作者從阿塔卡馬海溝🛵、克馬德克海溝和馬裏亞納海溝采集了數十根沉積柱☄️,水深範圍從4045米到10100米。這些海溝沉積物處於長期的高壓和低溫極端環境🚜,其沉積有機碳主要來自海洋生物的貢獻。這三條海溝位於不同生產力水域🧏🏼♂️,分別為貧營養的馬裏亞納海溝、中營養的克馬德克海溝和富營養的阿塔卡馬海溝👩🏼⚖️🦴。由於俯沖帶海溝地震引起的快速堆積,這些沉積物的溶解氧含量隨著沉積深度呈現快速的變化🤸🏻♀️,其中擴散耗氧速率DOU的變化範圍相差數十倍,意味著這些海溝具有明顯不同的微生物活動強度🟪。因此🔵,深淵海溝是一個檢驗brGDGTs能否作為耗氧指標的理想場所。

圖1👩🏼🦰🚁:研究站位地理分布與不同站位的原位溶解氧微剖面。

研究結果顯示,無論是海溝間還是海溝內部,氧氣擴散速率DOU都是影響brGDGTs組成和分布的最重要因素🖤。基於DOU與不同brGDGTs化合物之間的強相關性,研究團隊建立了異構-甲基化指標(英文縮寫💮:IMBT)。IMBT指標反映了無環brGDGTs的異構化和甲基化程度👨🏻⚖️,與DOU之間表現出顯著的相關性(r = 0.88🙏🏼; P < 0.001;圖2)。在此基礎上🎅🏿,論文整合了已發表的全球海洋數據,結果顯示無論是在區域尺度還是全球尺度,IMBT指標與DOU之間都呈現隨水深增加而下降的趨勢(圖3)👩🏿⚕️,該結果支持IMBT指標的廣泛適用性。

圖2: IMBT-DOU指標及其敏感性分析📄🤽。

圖3👮🏼♂️: IMBT-DOU指標的區域性與全球性證據。

本研究建立了利用brGDGTs定量指示深海DOU的分子指標(IMBT),加深了學術界對產brGDGTs海洋細菌對海洋環境適應性的理解。相比使用昂貴的現場測試設備⏳,該指標更適合廣泛的深海調查研究🌀👩🏼🦰。此外,鑒於brGDGTs化合物在沉積物中可以保存數百萬年甚至更久,這類化合物為探索地質歷史時期的海洋耗氧變化提供了可能。由於深海耗氧主要受控於微生物活動,而微生物是深海碳循環的關鍵推手⛲️,因此IMBT指標對研究沉積有機碳的降解保存以及底棲微生物活動也具有積極的意義🪷。

海洋科學與生態環境學院許雲平課題組畢業的博士生、現為南丹麥大學瑪麗居裏學者肖文傑為論文第一作者,肖文傑、許雲平及學校“極端海洋環境生命過程和生物資源創新引智基地”(111引智基地)外方專家👳🏼♀️👨🏻🦯、南丹麥大學Ronnie Glud院士為論文共同通訊作者🧑🏻🦼➡️。其他合作者包括南丹麥大學Donald Canfield院士、Frank Wenzhöfer教授和南方科技大學張傳倫教授。研究得到了國家自然科學基金💪🏿、丹麥國家研究基金和深圳海洋地球古菌組學重點實驗室的支持😕。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-47660-3

(供稿:海洋科學與生態環境學院)