近日,意昂3陳新軍教授團隊聯合山東大學於海慶副研究員團隊在環境領域知名期刊《Science of The Total Environment》在線發表了題為“Mesoscale eddies exert inverse latitudinal effects on global industrial squid fisheries”的研究論文🔐。該研究首次發現中尺度渦對全球大洋魷魚漁業產生了一種緯向反轉的影響—熱帶(溫帶)水域的魷魚捕撈活動更傾向於聚集在氣旋渦(反氣旋渦)核心🖍,並提出了一個“溫度-食物”平衡假說來解釋這一現象。

在過去70年裏,魷魚等頭足類的捕撈量增加了近10倍,逐漸成為人類食物的主要來源,引起了國際社會和科學家們的廣泛關註。然而,由於學科交叉的不足👩🏼🎨👩🏻🚒,人們對於全球大洋魷魚漁場的時空動態特征及其背後的生態動力機製仍缺乏全面、系統的認識📬,這也成為提高大洋魷魚漁業資源和漁場預測水平、促進漁業資源的可持續開發和管理的主要障礙之一👩🏽🚒。

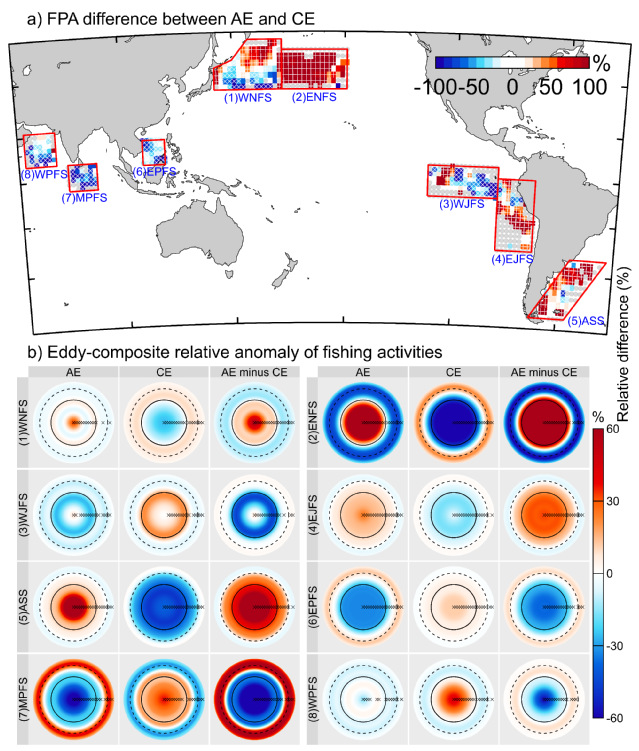

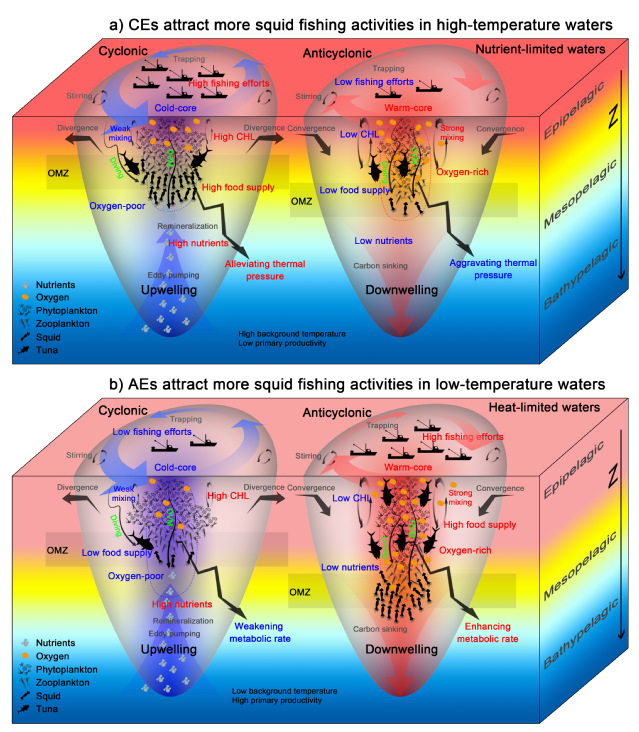

不同於高營養級捕食者(如金槍魚),以魷魚為代表的中營養級生物既受到海洋環境驅動的下行控製,同時又受到捕食者驅動的上行控製,其背後的物理-生物相互作用機製更為復雜。聚焦中尺度渦對全球大洋魷魚漁場的影響,該研究應用基於衛星的高分辨率全球捕撈活動數據集,對全球大洋中主要的魷魚漁場進行了一系列的統計分析,發現中尺度渦對全球主要的大洋魷魚漁場捕撈活動產生了一種緯向反轉的影響(圖1),即熱帶(溫帶)水域的魷魚捕撈活動更傾向於聚集在氣旋渦(反氣旋渦)核心,並且這一影響模式會隨著渦旋強度的增強而放大🔆。結合過去中尺度渦對頂級捕食者影響的研究結果(Xing et al., 2023),該研究推測中尺度渦對魷魚捕撈活動的影響更多是由海洋環境驅動的下行控製所調節。該研究進一步結合衛星遙感觀測的海表數據、ARGO/BGC-ARGO觀測的深層海洋數據以及魷魚類物種顯著的代謝熱敏感性,提出了中尺度渦引起的環境變化可能會在魷魚食物攝入和能量消耗之間產生一種平衡🧙🏿♂️,導致這些大洋魷魚在炎熱但食物有限的水域中更喜歡較冷且富營養的氣旋渦,而在營養豐富但熱量有限的水域則更喜歡溫暖且富氧的反氣旋渦的科學假設(圖2)。

該成果由意昂3陳新軍教授課題組與山東大學於海慶副研究員課題組共同合作完成🤙🏽。本文第一作者為山東大學海洋研究院博士畢業生邢勤旺,現為意昂3博士後,通訊作者為於海慶副研究員,合作者包括意昂3余為副教授和日本東京大學Shin-ichi Ito教授。該研究得到了山東省自然科學基金和國家自然科學基金的資助🧜🏽。

圖1 中尺度渦對全球大洋主要魷魚漁業的影響

圖2 中尺度渦影響全球大洋魷魚漁業的溫度和食物平衡假說

相關文章鏈接🏇:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175211

https://doi.org/10.1111/faf.12742

(供稿🫷🏼:海洋生物資源與管理學院)